* 스포일러와 개인의 주관이 있을 수 있으니 굳이 필요하지 않다면 영화 감상 전 읽지 않기를 권합니다.

우선은 '안 본 눈을 산다'고 말하고 싶다.

솔직한 심경은 그렇다.

그저 평점과 갓 개봉한 따끈따끈한 영화라는 점, 그리고 영화제목이 주는 어떤 기대감에 속았다는 생각을 했다.

막바지로 치달으면서 웃옷을 챙겨 그냥 영화관에서 나가버릴까 하는 충동이 들었고

설마 이제 끝나겠지 하는 순간들은 집요하게 눈과 귀를 파고들었으며

영화 마지막 20분간은 귀를 막고 눈을 아래로 떴고

크레딧이 올라가면서 황급히 영화관 밖으로 뛰쳐나갔다.

내게는 그러했고, 고어 장르를 좋아하는 사람들에게는 반가운 작품일 수도 있다. 내게는 그저 '안 본 눈 삽니다' 를 외치게 하는 영화였다.

강렬하다 못해 집요하고 날카로운 시청각적 자극 때문에 영화가 보내는 메시지는 되려 하얗게 증발할 것만 같았다.

진짜 뜻은 차근차근 복기를 하면서 기억해내야만 했다.

데미 무어가 맡은 주인공 엘리자베스는 한마디로 한물 간 슈퍼스타이다.

그리고 50세가 되면서 오랫동안 맡아왔던 프로그램에서 하차하라는 통보를 받는다.

은퇴의 감동 따위는 없다. 그녀의 귀에 맴도는 것은 남자화장실에 우연히 들어갔다가 엿들은 프로듀서(데니스 퀘이드)의 조소.

하지만 이미 온 세상의 사랑을 한 몸에 받아 본 그녀에게 이제 내려올 일만 남았다는 사실은 도저히 받아들일 수 없는 사실이었다.

(스포 주의)

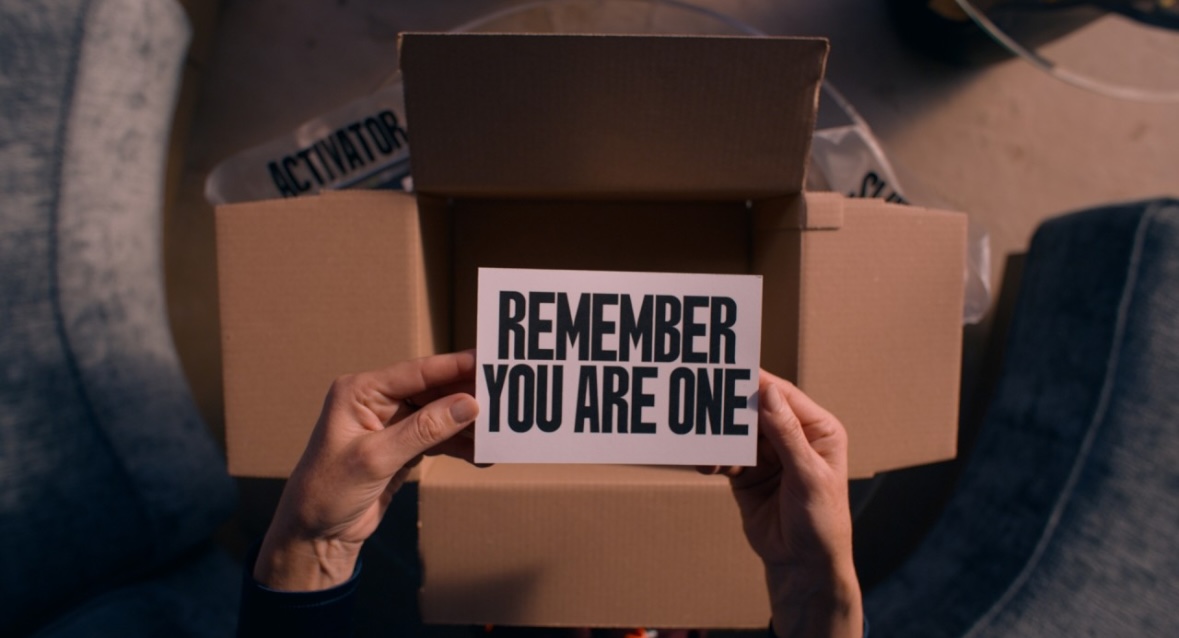

그러던 중, 엘리자베스는 차 사고를 당하고, 묘령의 병원 직원이 그녀에게 'Substance'라고 적힌 USB를 쥐어준다.

7일은 그녀의 모습, 그리고 7일은 더 나은 버전의 그녀로 살아갈 수 있다는 것이었다.

황당무계한 그 소리를 계속 무시하기에는 그녀는 반은 히스테릭하게 넋이 나가 있었다.

액티베이터는 단 한번만 써야 한다 (영화 후반부에 가면 왜 이 부분이 너무나 중요한지 보여진다)

그리고 '원형(Matrix)'로서의 본인과 새로운 자신을 오가면서 링겔로 음식물도 공급해줘야 하는 등.... 위태로워 보이는 조건이 달린다.

한 쪽이 망가지면 나머지 한 쪽도 영향을 받는다.

'스위칭'을 7일마다 반드시 해야 필요한 양분이 공급이 된다.

여하튼 상큼한 20대 여자로 다시 태어난 엘리자베스는 '수'라는 이름으로 원래의 자리를 탈환한다.

프로듀서가 엘리자베스를 대하는 행동과 수를 대하는 행동이 가증스러울 정도로 차이난다. 갑의 위치에서 상품성이 있는 신제품과 이용가치가 다 떨어진 퇴물을 대하는 연기를 너무 잘 했다.

엘리자베스가 차지했던 전광판을 수가 모조리 차지한다.

엘리자베스를 조롱하듯 순식간에 탑 자리를 차지한 수.

점점 더 입지가 높아지며, 욕망은 균형점을 넘어 '원형'인 엘리자베스의 생명력과 그나마 남은 젊음마저 갈취하게 된다.

그 정도는 점점 심해지면서 걷잡을 수 없는 상태로 번져나간다. 장면이나 전개를 묘사할 필요는 없을 것 같다.

다만 여성성이 본인이 아닌 타인의 시선에 의해서 규정되고, 본인 역시 그 시선에 동화되었을 때 극도로 치닫는 히스테리를 그 이상으로 잘 표현할 수는 없을 것 같다. (늙어 골룸과 같은 모습이 된 엘리자베스를 거울에 대고 죽어라고 짓이기는 수의 모습은 사회에 만연한 노인 혐오와 늙어감에 대한 두려움, 그리고 자기혐오 그 자체였다)

그리고 타인의 욕망과 타인의 시선은 곧잘 본인을 규정하는 매개가 되기도 한다. 프로듀서의 인정을 받는 수의 표정은 해맑은 소녀 그 자체이다. 인정을 받지 못하는 엘리자베스는 그 사실을 받아들이지 못한다. 욕망의 대상이 되면 에고가 충족되는 자아상의 벌거벗은 민낯을 보는 것 같았다.

엘리자베스의 파멸이 안되었기도 하면서, 또 남의 일만도 아니고, 생각해보면 역사 내내 반복되어 왔던 그 무언가였다.

스스로를 파괴하기도 하고 타인을 파괴하기도 한 것이다.

여성의 역사라기보다는

겉모습이 곧 상품성이거나 타인의 선택에 의해 자아상과 거취가 달라지는 많은 사람들의 이야기일 수도 있다.

이번 영화의 독특한 점은 더 욕망되는 상품성을 가진 타인에 대한 질시라는 클리셰를 넘어서 분화된 자기 자신 간의 의존성과 갈취를 표현하며 극도의 내면적 혼돈으로 몰고 간다. 배경은 찬바람 나는 엔터테인먼트 산업과 얇디얇은 대중의 시선이라는 점 또한 절묘하다.

밝고 아름답기만 한 수는 '대중'이 원하는 에고이다. '엘리자베스'는 그야말로 자기 자신, 즉 원형이다.

어떻게 보면 마지막에 나오는 끔찍한 결말은 원래의 자연스러운 모습이 성형중독으로 망가지는 모습을 극대화해서 표현한 것 같기도 하다.

나이 들어 늙어가는, 그야 말로 대표적인 '자연의 섭리'는 1차적으로는 무대에서, 2차적으로는 스스로에게서 혐오의 대상이 되어 갔다. 그저 시간의 흐름에 따라 노화하는 것인데, 그 자체만으로 그녀의 움직임과 활기는 혐오와 평가절하 그리고 은근한 조롱의 대상이 되어 갔다.

오로지 이미지와 외양으로만 평가되는 쇼 비즈니스의 숙명이긴 하지만, 그 뒤에는 사람이 있다. 젊음은 박제되어 늙음을 소모한다. 빛이 강할 수록 어둠은 더 진해졌다.

찾아보니 감독은 코랄리 파르쟈 라는 프랑스 여성 감독이었다. 호러나 스릴러 등 장르 영화를 주로 찍는다고 한다.

이번 영화에 대해서 페미니즘과 여성성에 대한 000 등 표면적으로 해석할 말은 많을 것이다.그러나 가장 인상적이었던 점은 '여자가 자신을 규정하는 방식'을 마냥 점잖고 평온한 방식으로 표현하지 않고 바닥 저변까지 긁어내서 불안으로 몰고 가는 표현 양식이었다.

내가 본 이 영화는 여성성을 통상적으로 표현하는 피해자로만 표현하지는 않았다. 오히려 인정이라는 양분으로 에고에 물만 주면 얼마든지 파멸적인 방식으로 에고를 유지하려 드는 자기파멸성을 정면으로 마주봤다는 생각이 들었다. 마지막에 괴물이 된 엘리자베스가 처절하게 대중 앞에서 '예쁨' 받고 싶어 몸부림치는 모습은 원초적으로 기괴하고 거부감이 들었다.

여하튼 고어로 그런 것을 표현하는 것은 처음 보는 표현 방식이었고, 대충 랩업 해서 포장하는 거짓에 비해서는 날 것이라는 인상을 받았다. 어쩌면 감독의 메시지는 "그렇게 해서야만" 표현될 수 있는 내용이었는지도 모른다.

다시 말하지만 내가 기대했거나 좋아하는 방식은 아니었다. 감독 역시 관객이 편안하길 바라고 만든 영화는 아니었다.

'Homo Ludens in KR' 카테고리의 다른 글

| [서평] 한국 교육 이게 맞나? - 마케팅 구루 세스 고딘의 저서, 린치핀(LINCHPIN)으로 보는 해법 - 예술가가 되어 증여하라 (4) | 2025.01.06 |

|---|---|

| [식사] 샤브샤브와 월남쌈의 만남 - 찜샤브 현대시티아울렛동대문점 (3) | 2024.12.18 |

| [식사] 코엑스 호우섬 - 추운 날 어울리는 마파두부도삭면&호우섬 홍차맥주 (4) | 2024.12.03 |

| [서평] 더 레이저 - 정주영 저 (3) | 2024.12.02 |

| [감상문] (스포일러 주의) 영화 위키드(Wicked) (2024) (2) | 2024.11.30 |